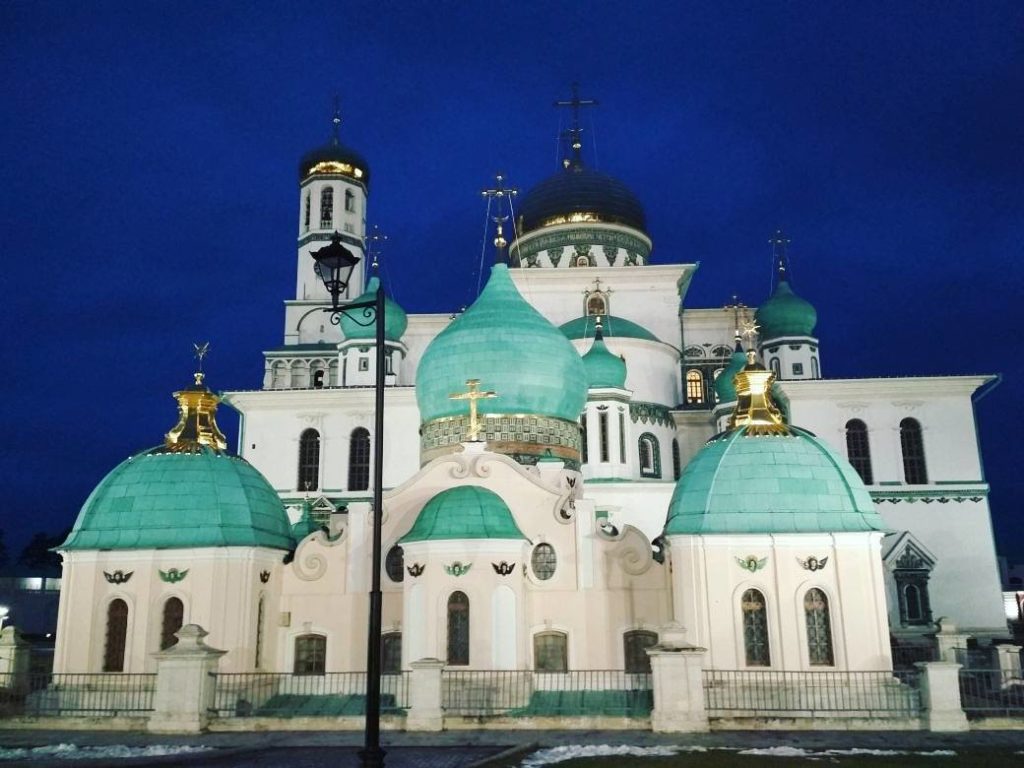

В самом центре столицы расположен Высоко-Петровский мужской монастырь — древняя и очень красивая достопримечательность. В летописях 1317 встречаются первые упоминания о монастыре. Лучшего памятника Петру I, чем Высоко-Петровский монастырь, Москва не знает. Об истории происхождения

Специалисты признают самой вероятной версию, по которой мужской монастырь основан святителем Петром в 1315—1316. Его первоначальное название звучало как Петропавловский. В стенах обители митрополит Петр принял решение переехать в Москву. Успенский мужской монастырь, основанный по его совету, стал местом для погребения священнослужителя. Центр Руси стал возвышаться в государственном и церковном понятии после утверждения в Москве митрополичьей кафедры. По такому предположению, Высоко-Петровский мужской монастырь основан в 14 веке святителем Петром, митрополитом Киевским. Есть версия, что основание монастыря произошло после канонизации царя. Во времена Сергия Радонежского возникшая обитель предстала как первый общежительный мужской монастырь Москвы. По преданиям, этот период связан с героическими деяниями Дмитрия Донского. По заметкам того времени, русская церковь определяет представителей посольства к константинопольскому патриарху, с целью поставления духовника Дмитрия Донского Митяя в митрополиты. Страсти и неразбериха случились на корабле, следующем по Черному морю. Назначенный кандидат скончался на борту корабля. Грамота, направленная патриарху, не содержала подписи и печати князя. За право быть вписанным кандидатом началась настоящая борьба. Архимандрит Иоанн от Петровского монастыря был одним из претендентов на звание предстоятеля Русской церкви, но он не нашел поддержки среди коллег. Защитная функция святой обители

По данным экспертов, обитель основалась на пустынном, безлюдном месте. До 1517 года монастырь был небольшой по площади и не имел оборонительного значения. Первое упоминание о сражении с этого места датировано 1611 годом. Для обстрела Кремля, прорвавшись в город, Ляпунов Прокопий над Неглинной настроил артиллерийскую батарею.

Строительство – царское дело

Местом захоронения знатных представителей Нарышкиных является тот же Высоко-Петровский монастырь. Москва хранит сведения об активном строительстве монастыря в конце 17 века, во времена Нарышкина и Петра I. Среди строителей Высоко-Петровского монастыря и почитателей — князья Василий III, Иоанн Калита, Димитрий Донской, царь Алексей Михайлович Романов, митрополит Московский. Богослужения велись святителями Тихоном, Патриархом Московским, Митрофаном Воронежским.

Чудеса святыни за неприметной стеной

И в наши дни целый квартал на Петровке занят под монастырь. Мало кто знает о его существовании. Высокие строения на узких улицах способствуют хорошей маскировке. Сплошной стеной выходит на Петровку здание Нарышкинских палат. Проходящим и движущимся на автомобилях людям невозможно догадаться о наличии здесь монастырских строений. Предназначение самого длинного здания Москвы XVII в. выдает надвратная церковь-колокольня Покрова Пресвятой Богородицы. Эта малая часть шикарного великолепия монастыря просматривается с любой точки Каретного ряда и Петровки. Одна из московских улиц получила свое название благодаря знаменитому монастырю. Заказать Неусыпаемую псалтирь Покровский, Сретенский, Хотьков и др.монастыри. Исполнение в день заказа. Скрыть рекламу: Не интересуюсь этой темой Товар куплен или услуга найдена Нарушает закон или спам Мешает просмотру контента Спасибо, объявление скрыто. Выпускные фотокниги! Изготовление выпускных фотокниг! Бесплатный онлайн-альбом! Уникальный дизайн!

Под Покровской церковью расположены Святые врата. Желающие попасть в монастырскую обитель могут пройти со стороны Петровки через указанный парадный вход. Первое впечатление сравнимо с волшебством. Всё начинается от увиденной с порога картины. Если глядеть на монастырь изнутри, не верится, что за его стенами шумная центральная улица. На территории святыни абсолютно иная жизнь. Исторический ансамбль в прекрасной сохранности, и гораздо большего размера, чем со стороны города.